【ブログ】「話せるようになる」ための500の方法

【連載:場面緘黙と不登校】第2回 不登校になってしまう場面緘黙の子は、実はとても多い

場面緘黙があって不登校になる子はどのくらいいるのか

客観的事実から確認していきましょう。

場面緘黙の症状がある子のうち、不登校になってしまう子はどのくらいいるのか。

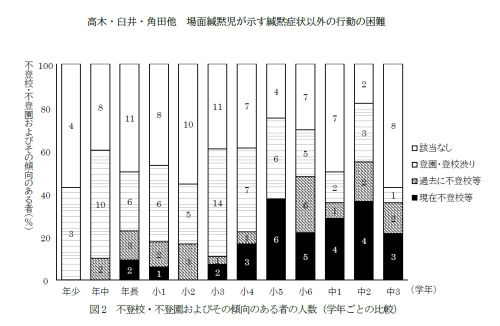

こちらの図をご覧下さい。

(高木ほか:場面緘黙児が示す緘黙症状以外の行動の困難-園・学校での行動の困難と不登校・不登園に着目して-. 場面緘黙研究, 2023より)

幼児から中学生まで210名の場面緘黙の子を対象にした研究です。

この図だとやや分かりにくいのでもう少し数字をまとめると、「現在不登校等」に該当した者の子は「幼児4.1%、小学生 14.2%、中学生28.2%」で、全体では14.4%でした。「対象にした場面緘黙の子210名のうち、14.4%が不登校」ということです。

この数値がどのくらい高いのか、同じ年の文部科学省による統計と比較するとよく分かります。

論文から引用しましょう。「調査実施と同じ年度の文部科学省の統計(2019年度の数値)では不登校児童生徒は小学生0.8%、中学生3.9%であった (文部科学省, 2020) 。本研究の結果を比較すると、SM児における不登校の出現率は小学生で約17倍、中学生で約7倍高いことになる。」(註:SMは場面緘黙、下線は筆者による)

この論文のデータからは、他にもいくつか興味深いことが分かります。

・幼児期から「登園渋り」に該当する者は多く、幼児で不登園になっている者もいる

・小学校高学年から不登校の子は増える

・不安度の高い中学生では、不登校の割合は50%以上(詳細は論文を参照)

・全体を通じて、不登校になっておらず、登校渋りもないの場面緘黙の子は半数に満たない

以上のことから、場面緘黙の症状のある子は、不登校(不登園)になってしまう子が非常に多いということが分かります。

私の感覚としては、不登校というのはもはや「場面緘黙の中心的な課題の一つ」と言ってもよいものです。

言い方を変えれば、場面緘黙の問題を考えるためには、関連する事柄として必ず不登校の問題も視野に入れておかないといけない、ということになります。

【連載:場面緘黙と不登校】第1回 はじめに

場面緘黙と不登校、この2つは非常に深い関係があります。

この「いちりづか」のサイトに訪れる方で最も多いのは、場面緘黙の症状があってしかも不登校になっていて何か情報がほしい、というお子さんの保護者の方ではないかと思っています。

場面緘黙と不登校との関係については、まともな研究も少なく、インターネットで検索してもあまり役に立つ情報がでてこないと思います。

場面緘黙と不登校が両方あるケースは(当然ですが)どちらか一方よりも稀ですし、しかもいざそうなってしまうと教師や支援者にとっては非常に難しいケースになります。そうなると専門家でも詳しい対応方法がよく分からずお手上げ状態になってしまって、とてもインターネットで情報発信するどころではないからです。

でも保護者や本人からすれば、緘黙症状があってしかも不登校になっているとやはりとても心配だし、困るし、とにかく何とかしたいと思っているだろうことは推察できます。

そこでこの「いちりづか」ブログで、場面緘黙と不登校の関係や対応についてやや専門的な視点から情報を発信していこうと思いました。

はじめにいくつかお断りをしておきます。

1.想定する読者は「緘黙症状があり学校に行きづらい状態になっている子どもの保護者」です。

お子さんがそういう状態になっている保護者の方に対して、これからの対応を考えていくための手がかりとなるような内容にしていきたいと思っています。

2.過度な期待を抱かれないように最初に言っておきますが、終わりまで読んでも分かりやすい答えはでてきません。

「こうすれば場面緘黙も不登校も治ります」みたいな答えはありません。

あったらとっくに世の中の場面緘黙も不登校も治っているはずですが、そうなってはいません。

特に不登校は、学校や教育行政の様々な対応にもかかわらず、ここ何年か急増しています。

これはとりもなおさず、「対応が難しい」ということを意味しています。

ですのでこの記事にも、そういう答えは期待しないでください。

3.上記2.と関係しますが、お子さんがそういう状態になっていたら、すぐに専門家に相談することをお勧めします。

「場面緘黙と不登校」の問題は非常に対応が難しいので、このブログの内容だけでどうにかなる問題ではないと考えています。

4.ブログ形式で内容を逐次考えながら書いていきますので、内容が整理されていなかったり、話が前後したりすると思います。

なるべく読みやすい文章で書いているつもりですが、長い文章を読むこと自体が苦手な方がいることも承知しています。

正確に書こうとすればするほど、説明は回りくどくなり、読みづらい文章になってしまうことも分かっています。

ですのでパッと見て分かりやすい内容にはならないと思います。

書き終わるまでにどのくらいの時間がかかるかも分かりませんので、関心のある方は気長に読んでいってください。

途中で内容を整理したり、過去の記事を加筆修正することもあるかもしれません。

もし首尾良く最後まで書き終えることができれば、分かりやすく再構成してまとまりのある内容にしたいなとは思っています。

※ブログ形式で書いていきますので、途中で別の記事も挟みます。この連載だけを読みたい場合は、記事のタイトルの下にある「★場面緘黙と不登校」のタグをクリックしてください。

5.ここに書く内容は私の臨床経験とそこからの考察に基づいたものです。

根拠となるデータはすべて私が関わってきたケースによるもので、それらのデータはほとんどが論文にはなっていません。

また一般の方向けの文章ですので、必要なとき以外は引用文献リストを示したりもしません(そもそもこのテーマについてのまともな研究が少なく参照しようがないため、これについてはあまり弊害はないと思いますが)。

ですので、学術的な関心からこの記事を読む方がいても構いませんが、ここに書く内容は論文等に引用するのには向いていませんのであらかじめご了承ください。

6.最も大事なことですが、仮にそれが99.9%の子に当てはまる内容であっても、今目の前にいるお子さんに当てはまるとは限りません。

それは場面緘黙も不登校も「多様」だからです。

これはこの記事の中でいずれ触れますが、そもそも「場面緘黙」も「不登校」も単に「似ているものを集めてそう呼んでいるだけ」であって、そういう病気や障害が存在している訳ではありません。

ですので、適切な対応を考えるためには、一人ひとりのことについて考えていくしかないのです。

この考え方は、「いちりづか」のサイト全体を通して一貫しているものであり、それが「いちりづか」の存在意義でもあります。

そんな内容の記事を読んで役に立つのかと思う方もいると思いますが、それは読む人次第です。

私としては、「場面緘黙と不登校」の問題を理解するために本当に必要だと思うことを、書いていきたいと考えています。

それが読んだ方の気付きや発見になったり、理解が深まったり、よりよい対応につながったりすることがあれば、それはとても嬉しいことです。

そういったことを了承してもらった上で、ここからの記事を読んでいってもらえたらと思います。

長い話になると思いますが、最後までお付き合いください。

2024年2月13日

高木潤野