【ブログ】「話せるようになる」ための500の方法

【連載:場面緘黙と不登校】第7回 対応方法の基本③場面緘黙と不登校では、「ゴール」の考え方が異なる

今回は対応方法の基本となる「何を目指すのか」について解説していきます。

「場面緘黙」と「不登校」の両方の状態になっている子への対応を考えるとすれば、当然それぞれについてのゴールが必要になります。

ここで大事なのは、場面緘黙と不登校では、「ゴール」の考え方が異なるということです。

場面緘黙の症状に関しては「話せるようになること」という分かりやすいゴールがありますが、不登校の方はそんなに簡単ではありません。

「学校に行けるようになること」だけがゴールではないからです。

これは、ふだんあまり意識されることはないかもしれないですが、非常に重要な問題です。今回はこれについて考えてみましょう。

本当に場面緘黙改善のゴールは「話せるようになること」だけなのか?

改めて確認しておきましょう。

場面緘黙改善のゴールは「話せるようになること(緘黙症状の改善)」です。

もちろん「話せるようになる」にも色々な状態がありますが、大きな方向性としては同じです。

(緘黙症状の改善について知りたい方はこちらの記事をご覧下さい)

「筆談などの代替手段でコミュニケーションができればいいのでは」という考え方も確かにあります。

もし本人が「筆談ができるから、これ以上は緘黙症状が改善しなくてもいい(話せないままでいい)」と考えているのであれば、それは解決だと言えるでしょう。

ですが、「話せないままでいい」と考える人はそんなにいるでしょうか。

私はこれまで何百人もの場面緘黙の症状のある人と関わってきましたが、はっきりと「話せるようにならないこと」を希望した方は一人もいませんでした。

(「話せるようになりたい」という意思が確認できないケースはよくありますが)

ですので私は、場面緘黙の症状のある人の多くは「話せるようになりたい」と思っていると考えています。

他でも書いていますが、緘黙症状は改善させることができるものです。

反対に、放っておけばいつまでも緘黙症状が続くケースもあります。

積極的な治療的介入によって、なるべく早く症状を改善させるべき、というのが私の基本的な考え方です。

なぜ不登校の解決のゴールは多様なのか

一方で、不登校の解決のゴールは多様です。

「学校に行けるようになること」だけではなく、「学校に行かないことにすること」「学校以外の学び方や生活の仕方をすること」なども考えることができます。

なぜ不登校の解決のゴールは多様なのでしょうか。

それは、問題の本質が「学校に通えるかどうか」ではないからです。

「学校に通う」というのは、その人が成長・発達していくための「1つの手段」に過ぎません。

大事なのは学校に通えるかどうかではなく、人としてよりよく育っていくことです。

「学校に通う」のは人生の中のほんの一時です。

学齢期の終わりがくれば、不登校は自然と消滅します。

最後まで不登校の状態で過ごしても、そこから先で豊かな社会生活を送ることができればそれでよいのです。

ですが場面緘黙は、学齢期の終わりがきても勝手に消滅しません。

高校や大学を卒業するまで場面緘黙の状態で過ごしたら、そこから先の社会でも緘黙状態が続く可能性の方が高いでしょう。

ということで今回の内容のまとめ。

場面緘黙改善のゴールは「話せるようになること」だが、不登校の解決は多様である。

ぜひ覚えておいてください。

ところで、不登校の解決が多様であり学校は1つの手段に過ぎないとしたら、でははじめから「学校には行かない」と決めてしまうのでもよいのでしょうか。

私はそうは考えていません。

「学校は、行ければ行った方がいい」というのが私の基本的な立場です。

その理由は「効率がいいから」。

次回の記事でこの点について考えてみましょう。

【連載:場面緘黙と不登校】第6回 対応方法の基本②本人が言語化できない場合

前回は緘黙症状があり不登校状態になっている子への対応として、まずは「アセスメント」が大切、という話をしました。

特に本人の意思がもっとも重要です。

では、本人が自分の意思や自分の状態を上手に言語化できない場合はどうしたらよいでしょうか。

言語化できないというのも、様々な状態があります。

「自分でもよく分からないため答えられない」

本人も困っていたり何とかしたいと思っていたりしても、その困っている感じやどうしたいか自体がよく分かっていないケースがあります。

学校に行けないのはなぜかと聞かれても、その理由が自分でもよく分かっていません。

こういうケースでは、本人と一緒に少しずつそれを探究していくことが大切です。

学校に行けないことの背景に様々な要因があることを第4回の記事でお話ししましたが、本人がこのように整理して理解できているわけではありません。

例えば「感覚の過敏」というのは最近はよく知られるようになってきた概念ですが、本人自身が過敏に対してどのくらい自己理解があるか分かりません。

それが感覚の過敏であることに気付かず、「よく分からないけど何となく嫌な感じ」を抱いている可能性もあります。

大人になってから「あれは感覚の過敏だったのか」と気付くケースも少なくないでしょう。

ですので本人と一緒にこういったことを学びながら、理解を深めていくことをお勧めします。

背景にある要因だけでなく、「どうしたいか」「どんな支援や配慮が必要か」も、本人がどんな選択肢があるかを知っていなければ答えられません。

旅行先で「どこに行きたい?」と聞かれても、地図や観光案内がなければ希望が言えないのと同じです。

本人は「学校に行く」「学校を休む」の2つしか選択肢を知らないかもしれません。

でも「夕方だけ行く」「週に2日だけ行く」「別室で勉強する」「特別支援学級を利用する」「教育支援センター(中間教室)を利用する」「フリースクールに行く」「オンラインのフリースクールに参加する」「自宅でオンラインで勉強する」など様々な選択肢があります。

よい判断をするには、色々な選択肢があるんだということを本人によく知ってもらうことが大切です。

緘黙症状についても同じで、計画を立てて練習すれば話せるようになる、ということをよく理解してもらうことをお勧めします。

関連する内容をこちらにも書きました。

「その話題を明確に拒否する」

もし本人がその話題を明確に拒否する(「その話はしたくない」などと言う)場合は、「なぜ拒否するのか」をよく理解することが必要です。

「明確な拒否」というのは積極的な行動ですので、何かの意図や理由がある可能性が考えられます。

本人がその話題を拒否する理由が、「それまでの大人側の対応(例えば無理やり学校に行かせようとする、など)」にあるとしたら、その対応を改める必要があるかもしれません。

「学校に行かせようとしているのではなく、これからどうしていくかを一緒に考えたい」という姿勢で、本人と対話できる関係を時間をかけて築いていくとよいでしょう。

拒否する理由が「自分自身のことと向き合いたくないから」だとしたら、ひとまずはその問題には深入りせずに、当面の対応だけを考えていくこともできます。

根本的な解決にはならなくても、例えば「中学校の間は自宅で勉強しながら週に2日は教育支援センターに通う」のように決められれば、それはよい対応だと言えるでしょう。

本人にとっては触れられたくない話題であっても、何の解決策も考えずにただ「何もしない」状態でこれからもずっと過ごしていくことはお勧めできませんので、何かしらの対応は相談した方がよいと思います。

「本人とコミュニケーションがとれない」

もっとも難しいのがこのケースです。

こういう場合の対応は個々の事例でまったく異なりますので、このブログで説明できる範囲を超えています。

この場合は迷わず身近な専門家に相談することをお勧めします。

【連載:場面緘黙と不登校】第5回 対応方法の基本①とにかくよく理解すること

前回までの記事はこちらをご覧下さい。

では今回から、緘黙症状があり不登校状態になっている子への対応について、考えていきましょう。

「原因探しはダメ」?

不登校についてインターネットで情報を探していると、「原因探しはダメ」という考え方に出会うことがあります。

これは私の考え方とは大きく違っているので、はじめに考えておきましょう。

私は不登校への対応にあたっては、「なぜ学校に行けないのか」「学校に行けないことの背景にはどのような要因があるのか」を正しく理解することが不可欠だと考えています。

なぜなら「不登校」というのは、そういう病気や障害があるわけではなく、あくまで表面に見えている「状態」に過ぎないからです。

色々な背景や困りごとを抱えている子たちがいて、それぞれ別の理由で学校に行けない・行きたくない状態になっています。

それを、背景にある問題を一旦無視して「年間30日以上の欠席」という数値的な基準でひとくくりにしたのが「不登校」という概念です。

これを別の現象に置き換えて考えてみましょう。

例えば「腹痛」という概念があります。お腹が痛いことですね。

腹痛にも色々な理由があります。何かの病気だったり、食べ過ぎだったり、ストレスだったりします。

当然、腹痛のときはその原因を明らかにします。(腹痛の場合は単一の要因であることが多いと思うので、ここでは「原因」でよいと思います)

病気の腹痛と、食べ過ぎの腹痛だったら、対応の仕方が全然違いますね。

もう一つ別の例で考えてみましょう。

「車が動かない」という状態になることがあります。

これも色々な理由がありますね。バッテリーがあがっているとか、ガソリンがないとか、どこか故障しているとか。

車が動かないときにはすぐにJAFを呼ぶという「共通の対応」もありますが、きてくれたJAFの人は原因を探してくれますね。(車の場合も「原因」と言ってよいでしょう)

バッテリーがあがっていることが分かれば、その場で充電してくれて、車はすぐに走り出せます。

「不登校」も同じだと私は考えています。

「なぜ学校に行けないのか」「学校に行けないことの背景にはどのような要因があるのか」を正しく理解することが、適切な対応につながります。

このように、問題となっている行動や現象の背景にある要因を正しく理解し、それに基づいて対応の方法を考えることを専門的には「アセスメント」と呼びます。

ここまでの簡潔にまとめると、「適切な対応をするためにはアセスメントが不可欠」ということです。

何についての情報が必要か

「アセスメントが不可欠」については理解していただけたと思います。

では、何についての情報が必要なのでしょうか。

これについては、必要な情報はたくさんありすぎて、詳しく書くのはなかなか難しいです。

無理を承知で単純化するとしたら、次の3つと言えるでしょうか。

・本人の心身の状態

・環境側の要因

・本人の意思

大まかにいって、前回の記事で紹介した「背景にある要因」と捉えてもらえればイメージしやすいと思います。

こういった事柄を1つ1つ丁寧に見ていくことが大切です。

そしてその中でも、私が最も重視しているのが「本人の意思」です。

学校に行けないのはなぜか、学校に行きたい気持ちはあるのか、本人は今の状態についてどのように思っているのか、といったことを丁寧に確認していきます。

本人が言語化できない場合

本人の意思が大事ということは分かっていても、本人がそれを上手に言語化できない場合もあります。

次回は、そういうときの考え方と対応について検討していきましょう。

【連載:場面緘黙と不登校】第4回 背景にある要因:氷山モデルで考える

では場面緘黙と不登校の背景にある要因を考えてみましょう。

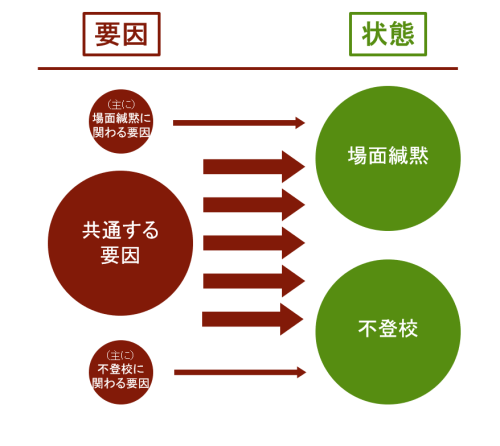

第3回の記事では場面緘黙と不登校に共通する要因について述べましたが、それ以外に「主に場面緘黙に関わる要因」や「主に不登校に関わる要因」もあります。

また要因は単一のものではなく、様々なものが存在しています。

そこで図をこのように描き変えておきましょう。

これは厳密な意味ではなくあくまで感覚的な話ですが、両者に共通する要因の方が、場面緘黙や不登校だけに関わる要因よりも多いと考えています。

つまり場面緘黙の要因になることの多くは不登校の要因にもなる、ということです。

ではここからが本題です。

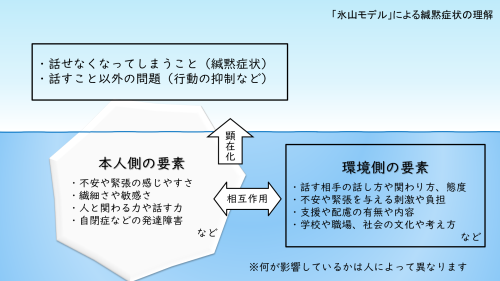

今回は場面緘黙や不登校の背景にある要因を理解するために、「氷山モデル」という考え方で説明します。

まず先に、場面緘黙を例に考えてみましょう。

場面緘黙の背景にある要因

氷山の水上に出ている部分が周りから見えている問題(=緘黙症状)です。

水面の下には、その背景に目に見えない様々な要因が存在しています。

<本人側の要因>

場面緘黙の場合、「不安や緊張の感じやすさ」「繊細さや敏感さ」といった、本人の気質や性質の要因が大きいと考えられています。

また人によっては、言語やコミュニケーションの能力に苦手さがあることもあります(もともと話すのが苦手、文を作るのが苦手、人と関わるのが苦手、声が出しにくい、その国や地域の言語が十分に使えない、など)。

吃音や構音障害のような、「言語障害」と呼ばれる問題が関わっているケースもあります。

「自閉スペクトラム症」のような、その他の発達障害が背景にあるケースも少なくありません。

要因と呼ぶべきかは議論の余地がありますが、「社交不安」や「分離不安」といった不安症を併存しているケースも多いです。

<環境側の要因>

またこのような本人側にある要因だけでなく、本人の外側にある「環境側の要因」も重要です。

相手の態度や話し方、相手との関係、時間や場所、適切な支援や配慮の有無、音や匂い、話し声等の環境の刺激、など様々な条件が影響します。

こういった様々な要因が相互作用した結果が、表に出てくる「緘黙症状(話せなくなってしまうこと)」なのです。

もちろん、どの要因がどの程度影響しているかは人によって異なります。

不安が強い場面緘黙の子もいますし、言語の問題が大きい子もいますし、自閉スペクトラム症の症状と捉えた方が適切なケースもあります。

本人側の要因よりも、環境側の要因によって緘黙症状が続いてしまっているケースも少なくありません。

不登校の背景にある要因

では次に不登校について考えていきましょう。

場面緘黙と同様、不登校の背景にある要因も多様です。

話を簡単にするために先に述べておくと、まず上で書いた場面緘黙の背景にある要因の大半は、不登校の要因にもなりうると考えて構いません。

<本人側の要因>

・「不安や緊張の感じやすさ」「繊細さや敏感さ」といった、本人の気質や性質の要因

・「自閉スペクトラム症」のような、その他の発達障害が背景にあるケース

・「社交不安」や「分離不安」といった不安症を併存しているケース

<環境側の要因>

・相手(教師やクラスメイト)の態度や話し方、相手との関係

・時間や場所(行きづらい場所や時間帯)

・適切な支援や配慮の有無

・音や匂い、話し声等の環境の刺激、など

上記の中で不登校の要因から除外したものは、「言語やコミュニケーションの能力の苦手さ」と「言語障害」です。

(もちろん吃音や構音障害が不登校の要因になることもあるでしょうが)

これを考えれば、場面緘黙と不登校が同時に出てくることが多い理由はお分かりいただけると思います。

また、上記以外にも不登校の背景となる要因は多数存在します。

・上記以外の心身の問題:起立性調節障害、過敏性腸症候群、適応障害、パニック症、身体愁訴、など

・学校生活に起因する過剰な負担や刺激:学業や部活、その他の学校生活上のできごと、など

・本人の意図的な怠学や学校の拒否、など

これらは場面緘黙の要因にはなりにくい、不登校側の要因と言えます。

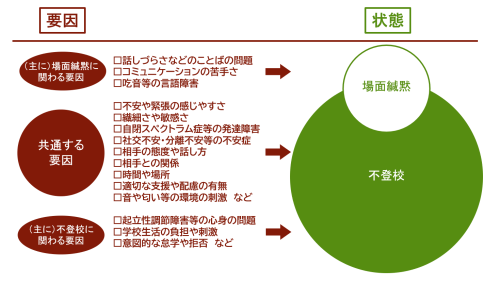

背景にある要因:まとめ

ここまでの内容を図にまとめると、以下のようになります。

かなり単純化してありますので、これだけですべての場面緘黙と不登校の問題を説明できるわけではないですし、よく当てはまらないケースもあるでしょう。

それでもこれからこの問題を考えていくための大まかな見取り図にはなると思います。

さて、ここまで前置きが長くなりましたが、場面緘黙と不登校がいかに密接に関係しているかがご理解いただけたのではないでしょうか。

ではいよいよ次の記事からは、対応方法について考えていきたいと思います。

【連載:場面緘黙と不登校】第3回 場面緘黙と不登校の「関係」

場面緘黙と不登校の「関係」:どちらが原因でどちらが結果か?

では次に、場面緘黙と不登校の「関係」を考えていきましょう。

不登校になってしまう場面緘黙の子は多いことが分かりましたが、では「場面緘黙があるから不登校になる」のか、「不登校だから場面緘黙になる」のか。

これについては客観的なデータはありませんが、私の臨床経験からはいくつか考えられることがあります。

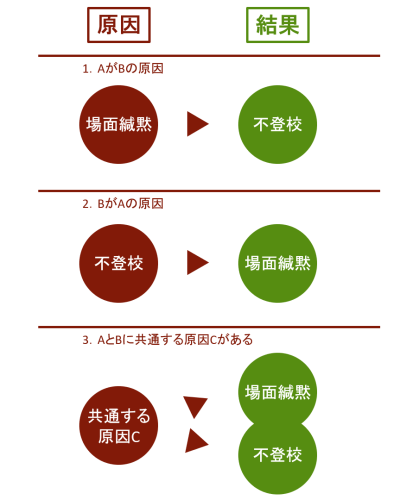

まずどちらが原因でどちらが結果かについては、論理的に考えて以下の4つのパターンがあります。

1.AがBの原因(場面緘黙があるから不登校になる)

2.BがAの原因(不登校だから場面緘黙になる)

3.AとBに共通する原因Cがある(他の要因があり、場面緘黙にも不登校にもなっている)

4.AとBとに共通する原因はない(両者は関係がなく、たまたま場面緘黙にも不登校にもなっている)

論理的には4.もあり得ますし、そういったケースもなくはないでしょうが、あまり考える意味がないのでここからの考察では除外します。

ここからは1.~3.のケースについて考えていきましょう。

と言ってもこれはあくまで話を整理するための単純化であって、実際に1.~3.のどれなのかを区別するのは難しいです。

なぜなら場面緘黙にしても不登校にしても、分かりやすい1つの原因があってそうなっている訳ではなく、様々な要因が相互に影響し合って現在の状態となっているからです。(この考え方は非常に重要で、今後も度々出てきます)

ただ敢えて言うとすれば、私の臨床的な感覚ですが「3.AとBに共通する原因Cがある」が最も多いと思います。

この場合の「共通する原因C」とは、「強い不安症状」「感覚過敏」「環境側の要因」など、両者に共通する要因が考えられます。詳細については、長くなるので別の記事で述べます。

次いで「1.AがBの原因(場面緘黙があるから不登校になる)」の傾向が強いケースに出会うこともあります。これは、わりとはっきりと「話せないから○○が嫌で学校に行きたくない」のように緘黙症状が不登校の原因になっているケースです。そしてこの場合は緘黙症状が原因な訳ですから、緘黙症状の改善から取り組むと上手くいくことが多いです。

一方「2.BがAの原因(不登校だから場面緘黙になる)」は比較的稀です。これは「不登校になっている子のほとんどは場面緘黙にはないっていない」ということからも明らかでしょう。

とは言え場面緘黙を中心とした臨床ではやはり出会うことがあります。「不登校になる前は緘黙症状やその傾向はまったくなかったが、学校に行けなくなってから外で話せなくなってしまった」といったケースです。ただしこの場合、何もないところから不登校を原因にして緘黙症状が生じたと考えるよりは、もともと緘黙症状を発現させる要因が潜在的に存在していて、それが不登校を契機に顕在化したくらいに捉える方がよいと思っています。

そして1.と2.のいずれの場合についても言えるのが、「共通する原因C」が全く存在しないということはおそらくない、ということです。どちらかの原因になり得る要素(不安症状や感覚過敏や環境側の要因など)があれば、それはほとんどの場合もう一方の原因にもなり得るからです。

では場面緘黙と不登校の背景にある「共通する原因C」とは一体何でしょうか。

それを考えるためには「場面緘黙になる要因」と「不登校になる要因」をそれぞれ検討していく必要があります。

なお、ここまで話を分かりやすくするために「原因」ということばを使ってきましたが、そもそも場面緘黙にも不登校にも単一の分かりやすい「原因」が存在している訳ではありません。

「場面緘黙の原因」「不登校の原因」というのは大きな誤解を招く表現なので、ここからは「原因」は使わずに「要因」で統一して使っていくことにします。